在汽车制造、仪器等工业领域,测试数据的精度直接决定产品性能与安全,而试验台铁地板作为测试系统的“基准载体”,其性能问题往往是导致测试精度不达标的核心症结。当前工业测试中,常见的精度难题如数据重复性误差超差(>5%)、环境干扰导致的测量漂移(>0.01mm/m)等,多与铁地板材料稳定性不足、工艺问题或精度控制缺失相关。本文将从材料选型、工艺优化、精度管控三方面,深入研究试验台铁地板的技术升级路径,为解决工业测试精度难题提供系统方案。

一、材料选型:铸铁局限,构建高精度基础

传统灰铸铁(HT200)虽成本较低,但在强度、低应力需求的测试场景中已显不足,材料性能短板成为精度瓶颈。针对不同测试需求,需建立“场景化材料选型体系”:

高频振动测试场景(如发动机性能测试):选用球墨铸铁QT500-7,其抗拉强度≥500MPa,伸长率≥7%,通过球状石墨优化金相组织,将振动衰减率提升至90%以上,较传统灰铸铁减少30%的振动传递误差;

温度测试场景(-40℃至120℃):采用低合金铸铁(Cr-Mo合金),添加0.8%-1.2%铬与0.3%-0.5%钼,使线膨胀系数稳定在10.5×10⁻⁶/℃以内,温度变形量控制在0.005mm/m以下,避免温度波动导致的基准漂移;

超测量场景(如光学元件测试):选用铸铁(P≤0.05%,S≤0.03%),通过真空熔炼技术降低杂质含量,减少微观疏松问题,使表面硬度均匀性(HB180-220)偏差≤10HB,为后续加工奠定基础。

二、工艺优化:从铸造到精加工,全流程控制精度

1.铸造工艺:去掉内应力,提升结构稳定性

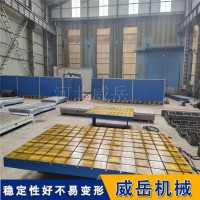

采用“阶梯式浇注+分段时效”工艺,解决传统铸造易出现的缩孔、应力集中问题。浇注时,铁水温度控制在1420-1450℃,通过底注式浇口与3-5层内浇道,实现平稳充型,减少卷渣问题;铸件冷至150℃以下后,先进行一次人工时效(550℃保温8小时),去除60%初始应力,粗加工后再进行二次时效(450℃保温6小时),使残余应力降低至80%以下。对于超大型铁地板(≥6000×4000mm),采用“模块化铸造+整体拼接”工艺,单块模块变形量≤0.1mm/m,拼接缝间隙控制在0.03mm以内,避免整体铸造的应力累积。

2.精加工工艺:微米级精度管控,打造基准面

“磨削+刮研”单一工艺,采用“磨削+激光干涉校准”复合工艺。磨削阶段使用数控平面磨床,配备金刚石砂轮(粒度1200#),磨削速度35-40m/s,进给量从0.05mm逐步降至0.005mm,实时监测表面粗糙度(控制在Ra0.8-1.6μm);完成磨削后,通过激光干涉仪(测量精度0.0001mm/m)扫描整个工作面,生成平面度误差分布图,再针对误差超差点进行手工刮研(每平方分米接触点≥28点),使平面度误差≤0.015mm/m,满足00级铸铁平台标准。

试验台铁地板的材料工艺升级与精度控制,是解开工业测试精度难题的关键突破口。通过场景化材料选型、全流程工艺优化及动态化精度管控,可将测试数据重复性误差控制在2%以内,基准面精度稳定周期延长至8-10年,为工业测试提供可靠的基准保障。在智能制造向“微米级”精度迈进的背景下,持续深化试验台铁地板技术研究,将成为提升工业制造核心竞争力的重要支撑。

威岳机械谢女士15350773479

标题:风力发电机组超大型试验铁地板 模块化拼接提供静动态负载方案网址:https://www.zencong.com/sell/show-109846.html